Friedenskongresse als Sehnsuchtsorte des Multilateralismus

Konferenz der G7 Außenminister*innen im Friedenssaal des Historischen Rathauses Münster (©photothek/Janine Schmitz)

Multilaterale Gipfeltreffen sind Orte großer Hoffnungen auf nachhaltige Konfliktlösungen. Doch wie Ursula Stark Urrestarazu mit Blick auf die Historie von Friedenskonferenzen aufzeigt, entsprechen unsere Idealvorstellungen nicht immer der mitunter ernüchternden Realität dieser politischen Praxis, die uns dennoch viel über die Entwicklung des Multilateralismus aufzeigen kann

Dr. Ursula Stark Urrestarazu ist Politikwissenschaftlerin, Schwerpunkte Ihrer Arbeit sind Außenpolitikforschung und Theorien der Internationalen Beziehungen.

Als im Rahmen des deutschen G7-Vorsitzes die Konferenz der Außenminister*innen geplant wurde, entschieden sich die Organisatoren für einen symbolträchtigen Ort. Unter dem Vorsitz der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock wurde die Konferenz Anfang November 2022 im Friedenssaal des Historischen Rathauses in Münster abgehalten, dem Schauplatz der Beschwörung des Spanisch-Niederländischen Friedens im Jahre 1648.

Es war nicht das erste Mal, dass an diesem Ort bedeutungsschwere Gipfeltreffen abgehalten wurden. Im Rahmen einer Reihe bilateraler Gespräche traf sich hier etwa im Juni 1990 der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher mit seinem sowjetischen Amtskollegen Eduard Schewardnadse, um noch offene Fragen des deutschen Einigungsprozesses zu besprechen. Geklärt werden musste unter anderem ein zentrales Problem europäischer Sicherheitsordnung: die freie Bündniswahl der vereinigten Bundesrepublik. [1] Der Friedenssaal in Münster bietet also durch seine bedeutungsschwere Ikonographie eine hervorragende Kulisse für Verhandlungen über europäische Friedens- und Ordnungsfragen.

Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Außenminister der UdSSR Eduard Schewardnase am 18. Juni 1990 im Friedenssaal des Rathauses von Münster (Quelle: Stadtarchiv Münster, Slg-FS 47, Nr. 30410)

Auch das G7-Treffen 2022 fand im Kontext einer prekären internationalen Lage statt. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine betonte der Oberbürgermeister von Münster Markus Lewe in seiner Willkommensrede [2] die historische Bedeutung seiner Stadt. Als Konferenzort ausgewählt worden zu sein sei für Münster „angesichts der ernsten weltpolitischen Lage Verpflichtung, Ehre und Freude zugleich“. Der Abschluss der Westfälischen Friedensverträge im Jahr 1648 sei „ohne den Zwang von Waffen – durch Dialog“ gelungen. Er erhoffe sich folglich, dass der „Spirit des Friedensaals“ durch das Treffen in Münster „in die Welt getragen werde“. [3]

Idealisierte SehnsuchtsorteMan möchte den Ausführungen des Oberbürgermeisters von Münster sicher Verständnis entgegenbringen – den Tagungsort bei Verhandlungen von Weltrang zu stellen, geschieht nicht alle Tage und stellt immer ein bedeutendes Ereignis der Stadtgeschichte dar. Die Idee eines „Spirits“ des Verhandlungsortes, der sich auf andere Verhandlungen auswirken kann, entspringt jedoch – so muss man ernüchternd konstatieren - einer idealisierten Vorstellung. Auch die Auffassung, dass die Westfälischen Friedensverträge „ohne den Zwang von Waffen – durch Dialog“ entstanden seien, hält einer eingehenden Betrachtung nicht stand. Tatsächlich erstreckten sich die Kriegshandlungen über das gesamte Kongressgeschehen hinweg, erst die Unterzeichnung der Friedensverträge beendete die militärischen Operationen endgültig. Die militärische Lage spielte so durchgehend in das Kongressgeschehen hinein und beeinflusste die Verhandlungsdisposition der Kriegsparteien in erheblichem Maße.

Sie beeinflusste auch den Teilnehmerkreis des Kongresses, denn dass sich etwa der Kaiser dazu genötigt sah, neben den europäischen Großmächten 1645 auch alle Reichsstände zu den Verhandlungen zuzulassen, lag nicht unbedingt in seiner prinzipiellen Dialogbereitschaft, sondern vielmehr in einer für ihn massiv verschlechterten militärischen Situation begründet. [4] Der Westfälische Friedenskongress ließe sich insofern weniger als eine Referenz für die Macht des Dialogs, sondern eher als ein eindrückliches Beispiel für die Gleichzeitigkeit von Dialog und Zwang, von Diplomatie und Kriegsführung, verstehen. Hinzu kommt, dass nicht alle Großmächte bereit waren, die anvisierten Einigungen mitzutragen. Der Frieden zwischen zwei zentralen Mächten in Europa – Spanien und Frankreich – kam auf dem Kongress nicht zustande und wurde erst wesentlich später im Pyrenäenfrieden von 1659 unterzeichnet. Wie einst Konrad Repgen – einer der profiliertesten Kenner des Westfälischen Friedens – feststellte, ist dies eine Tatsache, die „im deutschen Geschichtsbild eine merkwürdig bescheidene Rolle“ spielt. [5]

Allein diese knappen Überlegungen verdeutlichen bereits die Tatsache, dass unsere idealisierten Vorstellungen von Friedenskongressen nicht unerhebliche, ja eigentlich zentrale historische Fakten überstrahlen. Wie ich in diesem Beitrag argumentieren werde, entfalten Friedenskongresse diese geradezu blendende Strahlkraft, weil sie als „Sehnsuchtsorte des Multilateralismus“ verstanden werden können. Friedenskongresse spiegeln unsere Sehnsucht nach der in unserer Vorstellung „edelsten aller Künste“ des Multilateralismus – des Friedensschlusses – und projizieren sie auf einen Ort bzw. ein Bild, dessen „Spirit“ in unserer Vorstellung doch auch unsere heutigen Problemlagen erleuchten möge. Inwiefern diese idealisierten Vorstellungen der Realitäten von Friedenskongressen entsprechen und was ein nüchterner Blick auf diese – zweifellos zentralen Orte multilateraler Praxis - uns stattdessen über Perspektiven des Multilateralismus lehren kann, das soll im Folgenden diskutiert werden.

Quando Iustitiae Pax oscula mutua iungi, aus: Jacob de Zetter, New Kunstliche Weltbeschreibung (1614), Quelle: Wolfenbütteler Digitale Bibliothek

(Vor-)Bildlichkeit des Friedens

Tatsächlich sind idealisierte Vorstellungen von Friedenskongressen kein neues Phänomen, sondern begegnen uns bereits seit deren Aufkommen als Form multilateraler Praxis in der (frühen) Neuzeit. Die Ikonographie von Friedensschlüssen ist in dieser Hinsicht ein äußerst aufschlussreicher Untersuchungsgegenstand. Bilder des Friedens - von den religiös unterfütterten Visionen göttlicher „Weltordnung“ der Vormoderne bis hin zu den realistischen Darstellungen von Verhandlungen in der Neuzeit – verkörpern seit jeher unsere Visionen der (Wieder-)Herstellung von Ordnung. Sie bilden so einen „Sehnsuchtsort“ - in anderen Worten: eine Projektionsfläche unserer Hoffnungen auf das gemeinsame Erringen einer gerechten und friedlichen internationalen Ordnung.

Typisch vormoderne Friedensdarstellungen begegnen uns in der Regel in religiös konnotierter Bildsprache als Friedens- und Herrscherallegorien. Etwas vereinfachend ließen sich diese Darstellungen wie folgt beschreiben: der von Gottes Gnaden eingesetzte Herrscher verhandelt im Sinne seines göttlichen Auftrages einen Frieden, um die vom Menschen ruinierte, „göttliche Ordnung“ wiederherzustellen. [6] Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wandeln sich die Bildnisse des Friedens – maßgeblich inspiriert durch die Ikonographie des Westfälischen Friedenskongresses - in Richtung eines historisch-politischen Realismus, der die Gesandten und die konkreten Verhandlungsorte realiter ins Bild zu setzen sucht. [7] Der Frieden erscheint also mehr und mehr als eine menschliche und nicht notwendigerweise göttliche Errungenschaft.

Johann Rudolf Huber: Die Abgeordneten des Friedenskongresses von Baden 7. September 1714, Quelle: Wikicommons

Gerard Ter Borch: Het sluiten van de Vrede van Munster (1648), Quelle: Wikicommons

Das hier abgebildete, stilbildende Werk Gerard Ter Borchs spielte dahingehend eine zentrale Rolle. Es zeigt die Gesandten Spaniens und der Niederlande bei der feierlichen Beschwörung des Friedens von Münster. Das Bild gehört zu den emblematischsten Szenen des Kongresses und begegnet uns in den meisten historischen Lehrbüchern oder Darstellungen. Zudem wird es landläufig als stilbildendes Epochenwerk gesehen, das die o.g. Wendung der Bildkultur der Diplomatie von der symbolischen Friedens- und Herrscherallegorie hin zu einem historisch-politischen Realismus maßgeblich angestoßen hat. [8]

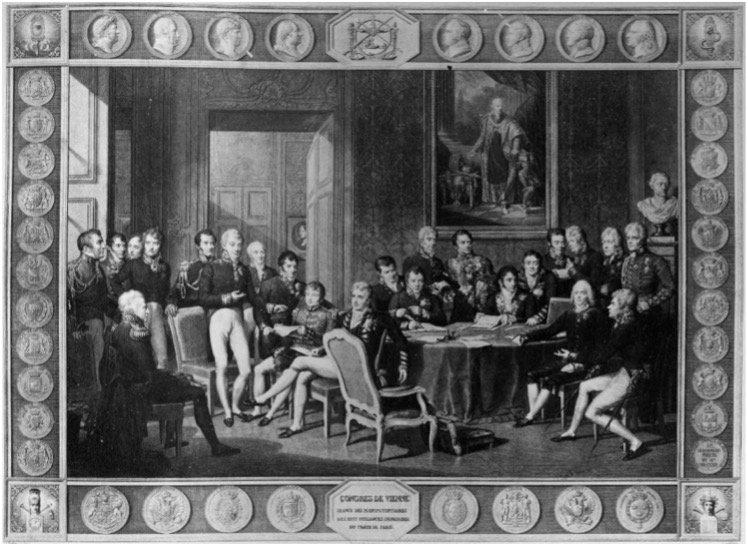

Neben seiner stilbildenden Wirkung ist an dem Bild jedoch auch seine frühe Rezeptionsgeschichte interessant. Darin findet sich etwa das nicht uninteressante Detail, dass das Bild Anfang des 19. Jahrhunderts vom französischen Diplomaten und Außenminister Talleyrand erworben wurde und während des Wiener Kongresses eines seiner Empfangszimmer schmückte. [9] Ter Borchs realistische Darstellung des Friedensschlusses entfaltete also offensichtlich bereits früh nach seiner Entstehung eine bedeutende, (vor-)bildliche Wirkung. Dieser Einfluss lässt sich auch in zahlreichen späteren Darstellungen von Friedensschlüssen erkennen. So beispielsweise auch in den Bildnissen des Wiener Kongresses, wie wir an dem hier abgebildeten Bild des französischen Hofkünstlers Jean Baptiste Isabey sehen können. Das berühmte Bildnis zeigt das sogenannte „Achterkomitee“ des Wiener Kongresses in einer fiktiven Sitzungspause und ist stilistisch an eben jener realistischen Darstellung diplomatischer Prozesse angelehnt, die im späten 17. Jahrhundert ihren Anfang nahm. [10]

Achterkommittee des Wiener Kongresses, Stich von Jean Godefroy nach Gemälde von Jean Baptiste Isabey (1819), Quelle: Wikicommons

Jenseits des Sehnsuchtsortes

Die kunsthistorische Entwicklung von Friedensdarstellungen gewährt uns faszinierende Einblicke in die zeitgenössischen Visionen politischer Ordnungsvorstellungen, allerdings sagt sie – man ahnt es bereits - vergleichsweise wenig über die Entwicklung von Friedenskongressen als multilaterale Praxis sowie über ihre tatsächliche Funktionsweise und die damit verbundenen Probleme aus. Tatsächlich sind Friedenkongresse bzw. Friedenskonferenzen von ihrer Form her so divers und vielgestaltig wie die zu diesen Anlässen verhandelten Probleme und Konfliktfragen. Vom universalen Friedenskongress der (frühen) Neuzeit über die Friedenskonferenzen des beginnenden 20. Jahrhunderts bis hin zu den etwas schlichteren „peace talks“ des Kalten Krieges zeigt diese Form diplomatischer Praxis eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ausprägungen. Unsere moderne Vorstellung eines Kongresses, bei dem sich die Vertreter gleichberechtigter Verhandlungspartner (meist Staaten) zu multilateralen Verhandlungen im Plenum zusammen finden ist – wenn überhaupt in dieser idealisierten Vorstellung – erst ab dem späten 19. Jahrhundert gängig. [11] Zudem verlieren große Friedenskonferenzen und Friedenkongresse im Laufe des 20. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung. Während von Beginn der Neuzeit im ausgehenden 15. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert der Anteil der mit Friedensverhandlungen und Friedensverträgen beigelegten Konflikte stetig anstieg, änderte sich dies mit der nach dem Ersten Weltkrieg einsetzenden Epoche des Völkerrechts. [12] Mit institutionalisierten Normen der Kriegsführung bzw. institutionalisierten Foren zur Konfliktbeilegung – wie sie nunmehr etwa in Gestalt des UN-Sicherheitsrates bestanden - schien sich die Notwendigkeit großer diplomatischer Zusammenkünfte zur Friedensstiftung im Wesentlichen erübrigt zu haben. Die „goldene Zeit“ der großen Friedenskongresse ist insofern historisch durchaus eingrenzbar und vor allem auf kollektiv erinnerte Ereignisse wie „Westfalen“, „Wien“ oder „Versailles“ bezogen.

Zudem müssen wir konstatieren, dass die im letzten Abschnitt skizzierte künstlerische Darstellung des Friedensschlusses unsere Idealvorstellungen eines in Wirklichkeit äußerst komplizierten und prekären Prozesses transportiert. Einen großen Friedenskongress zu planen und durchzuführen, stellt eine nicht unerhebliche politische wie logistische Herausforderung dar. Neben den akuten und häufig emotional aufgeladenen ordnungspolitischen Fragen, die ein großer Konflikt üblicherweise mit sich bringt, stellen sich auch eine ganze Reihe prozeduraler Probleme. Nicht nur der Ort von Verhandlungen muss gefunden werden, erforderlich ist auch die Bestimmung des legitimen Teilnehmerkreises und der Verfahrensweise der Verhandlungen bzw. der Entscheidungsfindung. Im Folgenden sollen einige Beispiele angebracht werden, die verdeutlichen, dass historische (Vor-)Bilder den handelnden Akteuren in mehr als einer Gelegenheit bei der Konzeption behilflich waren, die so gewonnenen Erkenntnisse dabei jedoch stets an die konkreten politisch-kulturellen Begebenheiten und Konfliktlinien angepasst werden mussten – wobei Anspruch und Wirklichkeit oftmals auseinanderklafften. Anhand zweier Dimensionen der Verfahrensfindung lässt sich dies illustrieren: der Bestimmung des Entscheidungskreises sowie der physischen bzw. protokollarischen Dimension des Verhandlungssettings.

Entscheidungskreise

Als die Planungen des Westfälischen Friedens begannen, konnte man - im Gegensatz zu späteren Instanzen - auf keine direkten historischen Vorbilder zurückgreifen; vergleichbare multilaterale Zusammenkünfte hatte es bis dahin lediglich in Form der kirchlichen Konzilien gegeben. [13] Im Falle des Wiener Kongresses hatten die Organisatoren eine ungleich günstigere Ausgangslage, dennoch nahm die Suche nach den konkreten Verfahrensregeln im Vorfeld des Kongresses etwa zwei Monate in Anspruch. Bis sich die Vertreter der Großmächte über die einzelnen Verfahren verständigt hatten, gingen zwei weitere Monate ins Land. Dabei erwies es sich vor allem als problematisch, den Anspruch auf einen „allgemeinen Kongress“ – und somit die Ermöglichung konsensualer Lösungen unter breiter Beteiligung - mit dem widersprüchlichen Ansinnen der Großmächte zu vereinen, ihrerseits privilegierten Einfluss auf die Verhandlungsergebnisse auszuüben. [14] Prinzipiell war der Kreis der legitimen Teilnehmer am Kongress durch den Pariser Friedensvertrag festgelegt: alle am Kriege beteiligten Souveräne – ungeachtet ihrer Größe oder Machtstellung – sollten daran teilhaben. In einem Geheimartikel des Friedensvertrages hatten die vier Mächte der Quadrupelallianz allerdings beschlossen, ihren „Rat der Vier“ als zentrales entscheidungsgebendes „Direktionsgremium“ [15] des Kongresses festzulegen. Dem lag die Überlegung zugrunde, die konkreten Verfahrensregeln festzulegen und möglichst alle wichtigen Kongressfragen vorab unter sich zu klären. So hatte Metternich noch im Juni 1814 die Überzeugung geäußert, dass unter den Großmächten über die essentiellen Fragen im Vorfeld ein Ausgleich stattgefunden haben würde und der Kongress somit „weniger zum Negoziieren als zum Unterfertigen bestimmt sein“ [16] werde. Der universale Anspruch von ordnungsgebenden Friedensverhandlungen kann also in der konkreten Planung einer doch eher ernüchternden „Großmacht-Exklusivität“ weichen.

Eine ähnliche Dynamik können wir auch auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 beobachten. Die Planung der Konferenzdurchführung war an das zu diesem Zweck einberufene Comité d‘ études delegiert worden, das frühere Friedenskongresse auf substantielle und prozedurale Aspekte hin studiert hatte. Auch in Großbritannien hatte man nach Vorbildern bzw. Erfahrungswerten für die Organisation eines solchen Friedenskongresses gesucht. Für diesen Zweck beauftragte das Foreign Office, genauer gesagt dessen Historical Section, in Vorbereitung auf die Konferenz diverse Experten mit der Erstellung von (am Ende insg. 174) Handbüchern, die verschiedene Themenfelder aufbearbeiteten. [17] Der Diplomatiehistoriker Charles Webster wurde im Jahr vor der Konferenz indes ganz in das Amt abbestellt, um einen detaillierten Bericht über die Organisation und den Ablauf des Wiener Kongresses zu verfassen. In aller Eile (von Mai bis August 1918 - also in insg. nur 11 Wochen) erstellt, wurde das Werk im Dezember 1918 zur Publikation freigegeben. [18]

David Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau und Woodrow Wilson bei den Verhandlungen in Versailles. Quelle: Wikicommons

Die Konferenz hatte in ihrer Konzeption einen betont universalen Anspruch, der sich vor allem durch das maßgeblich vom amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson eingebrachte Projekt ergab, eine multilaterale Friedensordnung über die Gründung des Völkerbundes zu schaffen. Diese Universalität im Anspruch sollte eigentlich auch im Konferenzsetting zum Ausdruck kommen. Wie es Wilson formulierte, sollte in Paris „no odor of the Vienna settlement“ [19] zu vernehmen sein. Wilsons „liberales Modell“ der Friedenssicherung entsprach im Wesentlichen seinem auf die internationale Ebene übertragenen Ideal demokratischer Staatsführung im Inneren. Die „Selbstbestimmung der Völker“ stellte dabei das grundlegendste Konzept - anders formuliert: das neue „Masterprinzip“ [20] - internationaler Ordnung dar. Dementsprechend waren alle Akteure, die das Prinzip des Selbstbestimmungsrechtes für sich beanspruchen wollten, eingeladen, Delegierte zu senden. Delegationen stellten neben den „großen Vier“ (USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich und Italien) auch Japan, sowie die britischen Dominions Australien, Neuseeland, Südafrika, Indien und Kanada. Dazu kamen noch 22 außereuropäische Delegationen, darunter China, Hajez (heutiges Saudi-Arabien), Siam (heutiges Thailand), 11 lateinamerikanische Staaten und ein Staat aus Afrika (Liberia). Europa war neben den Großmächten repräsentiert durch Belgien, der Tschechoslowakei, Griechenland, Polen, Portugal, Rumänien und Serbien (offiziell Königreich der Serben, Kroaten und Slovenen, ab 1929 Jugoslawien). Insgesamt nahmen über 1000 Delegierte an der Konferenz teil. [21]

Es wurde vereinbart, dass die ultimative Autorität beim Konferenzplenum liegen sollte, tatsächlich fanden die wesentlichen Beratungen und Entscheidungen jedoch im „steering committee“ des Rats der Zehn statt (Council of Ten), bestehend aus den „großen Vier“ inklusive ihrer Außenminister sowie den Delegierten Japans. Ab Mitte März wurden die wesentlichen Entscheidungen jedoch auf den engeren Kreis des Rats der Vier (Council of Four) verlagert, in erster Linie weil heikle Themen im kleineren Kreise der „großen Vier“ ohne die Außenminister besprochen werden sollten, was eine Einigung und somit eine effizientere Entscheidungsfindung aussichtsreicher erscheinen ließ. [22] Der Rat der Vier trat länger als drei Monate fast täglich (gelegentlich sogar mehrmals täglich) zusammen, insgesamt wurden in diesem Kreise 148 Sitzungen abgehalten. Alle strittigen Fragen, die im Kreise der Außenminister und ihrer Berater nicht entschieden werden konnten, wurden in letzter Instanz dem Rat der Vier vorgelegt. [23]

In Anbetracht der Entscheidungsbefugnisse, die der Rat der Vier für sich beanspruchte, war das Konferenzplenum letztlich dazu verdammt, die Entscheidungen der Großmächte lediglich „abzunicken“ - was nicht zuletzt an der Tatsache deutlich wird, dass das Plenum insgesamt nur acht Mal tagte. [24] Die Friedensbestimmungen mit Deutschland wurden dem 6. Konferenzplenum beispielsweise erst am 6. Mai 1919 vorgelegt, genau einen Tag bevor sie den Deutschen präsentiert werden sollten. [25] Dies sorgte für großen Unmut bei den kleineren Delegationen, die zum Teil unter großem Aufwand nach Paris angereist waren und in Anbetracht der Exklusivität des Rates der Vier vergleichsweise wenig zu tun hatten. Wie der außenpolitische Berater Wilsons, Colonel House, im Rückblick ironisch anmerkte, hätten sie sich auch „genauso gut in Patagonien“ befinden können. [26] In dieser Hinsicht war in Paris also – entgegen des Ideals Wilsons – doch ein herber „odor of the Vienna settlement“ zu vernehmen: Paris und Wien waren sich in Verfahrensfragen – also vor allem in der sukzessiven Eingrenzung der Entscheidungsbefugnisse auf ein exklusives Großmächtegremium - bemerkenswert ähnlich. [27]

Protokollarische Dimension

Aber nicht nur die Einengung von Entscheidungsbefugnissen, auch vermeintlich banale Aspekte wie die protokollarische Dimension und das konkrete Setting von Verhandlungen können sich als extrem schwierig erweisen. Der Westfälische Friedenskongress gilt gemeinhin als erster „Gesandtenkongress“, bei dem die europäischen Souveräne eben nicht in persona, sondern über Bevollmächtigte verhandeln ließen – auch dies eine stilbildende diplomatische Praxis. Allerdings kann auch diese Feststellung mit idealisierten Vorstellungen beladen sein, vor allem wenn man sich diese Verhandlungen als Plenen vorstellt, in denen es zu offenen und gleichberechtigten multilateralen Deliberationen kommt. Tatsächlich gab es auf dem Westfälischen Kongress – entgegen unserer modernen Auffassung von einem „Kongress“ - kein einziges Plenum, weder in Münster noch in Osnabrück. [28]

Der Grund dafür liegt vor allem in den Eigenheiten frühneuzeitlicher politischer Kultur und Kommunikation, die ein physisches Zusammenkommen von Gesandten extrem verkomplizierten. Eines der grundlegendsten Elemente frühneuzeitlicher politischer Kultur bestand in der Vorstellung einer streng hierarchisch gegliederten Gesellschaft. Vormoderne Ordnungsvorstellungen definierten politische Autorität von der kleinesten bis zur größten Einheit menschlicher Vergemeinschaftung – von der Ehe, Familie, Gemeinde, Territorium bis hin zum Reich – in einer traditionell religiös begründeten Hierarchie, in der jedes Mitglied der Gesellschaft einen (vor-)bestimmten Platz einnahm. Die Erhaltung von „Würde“ bzw. die Vermehrung von Prestige über die Behauptung einer entsprechenden Position innerhalb der sozialen Hierarchie galten demgemäß als wichtigste gesellschaftliche Ziele. [29]

Die Vorstellung einer hierarchisch gegliederten Gesellschaft traf natürlich in gleichem Maße auf die „zwischenstaatliche“ Sphäre zu: auch in diesem Kontext entbrannten um die „Spitzenposition“ in der sozialen Rangordnung europäischer Potentaten konstante Rivalitäten. Souveränität war im 17. Jahrhundert keine Eigenschaft von „Staaten“, sondern – bedingt durch die starke Personalisierung frühneuzeitlicher Herrschaft - in erster Linie eine Eigenschaft von Personen, allen voran von „gekrönten Häuptern“, deren Repräsentanten es ebenso oblag, den Status ihres „Souveräns“ erbittert zu verteidigen. Dieser Zusammenhang bedingte eine typisch frühneuzeitliche Art des Konfliktes: den Konflikt um Rang und Zeremoniell, der sich insbesondere in Streitigkeiten um Präzedenz – also den protokollarischen Vortritt – äußerte. [30]

Vor diesem Hintergrund warfen öffentliche Zusammenkünfte der Gesandten regelmäßig massive protokollarische Problematiken auf. Die Streitigkeiten um Rang und Präzedenz belasteten den Westfälischen Friedenskongress bereits zu Beginn derart schwer, dass sie ihn – so sollte später der päpstliche Nuntius und Vermittler Fabio Chigi nach Rom schreiben [31] – nah an den Rand des Scheiterns brachten. Zu den konfliktreichsten Praktiken zählten etwa die Einzüge der Gesandtschaften, insbesondere jener Gesandtschaften, die um die „A-Position“ im politischen Ordnungsgefüge Europas buhlten. Waren die ersten Einzüge der kaiserlichen Gesandten sowie des venezianischen Vermittlers Contarini in Münster noch vergleichsweise unspektakulär gehalten, wurde die zur Schau gestellte Repräsentation angesichts immer weiterer bereits anwesender Delegationen kontinuierlich gesteigert. In akribischen Beobachtungen von den Vertretern der jeweils anderen Souveräne bis ins letzte Detail notiert, avancierten die Einzüge zum Politikum ersten Ranges. [32]

Gerard Ter Borch: Einzug des niederländischen Gesandten Adriaen Pauw in Münster (1646), Quelle: Wikicommons

Um den schier endlosen Präzedenzstreitigkeiten ein Ende zu bereiten, hatte der päpstliche Mediator Fabio Chigi vor dem Einzug des französischen Hauptbevollmächtigten Longueville unter einem „enormen Einsatz von Kraft und Nerven“ [33] durchsetzen können, dass die in Münster bereits anwesenden Delegationen sich am Einzug nicht noch mit eigenen Karossen beteiligten. Da in diesem Fall die Präzedenzstreitigkeiten unter ihnen erneut virulent zu werden drohten, hätte dies zu erbitterten Kontroversen und somit erheblichen Verzögerungen - wenn nicht sogar zu einer Totalblockade – geführt. Es wurde also vereinbart, dass sich an den feierlichen Einzügen nur die eigenen bereits anwesenden Delegationsmitglieder sowie ggf. Verbündete beteiligen sollten. [34] Dennoch nahm das Entrée Longuevilles fast schon grotesk pompöse Züge an und sorgte weit über die Stadtgrenzen Münsters für Aufsehen. [35] Es schien alles in dieser Hinsicht bisher Dagewesene in solch einem Maße zu übertreffen, dass Berichte und Darstellungen darüber in ganz Europa verbreitet wurden. [36] Dies nötigte den spanischen Gesandten (Graf von Peñaranda) wiederum dazu, bei seinem Einzug am 5. Juli ähnlichen Aufwand zu betreiben, wobei dieser jedoch aufgrund seiner schwierigeren Ausgangslage – einem ungleich kleineren Budget und Gefolge – in keinster Weise fähig war, mit der Prachtentfaltung Longuevilles mitzuhalten. [37]

Vor unserem modernen Auge erscheinen derartige Konflikte geradezu absurd, sie stellten aber für die Zeitgenossen handfeste Problemlagen dar, die die Verhandlungen bereits zu Beginn des Kongresses nicht nur schwer belasteten, sondern fast verunmöglichten. Bevor also die konkreten ordnungspolitischen Fragen verhandelt werden konnten, die der Dreißigjährige Krieg aufgeworfen hatte, mussten zunächst pragmatische Lösungen gefunden werden, die die physische Dimension des Verhandlungssettings überhaupt erst möglich machten. Dazu gehörte auch, dass man sich zu Verhandlungen überwiegend in informellen Settings und nicht im Plenum traf. Mit Ausnahme des Kurfürstenrats – der gelegentlich im Rathaussaal in Münster tagte - trafen sich die Bevollmächtigten (sofern überhaupt direkt verhandelt wurde) also in erster Linie bilateral in den Quartieren der Gesandten, in deren Rahmen das Zeremoniell wesentlich einfacher zu handhaben war, da grundsätzlich der Gastgeber dem Besucher Präzedenz einzuräumen hatte. [38] Die schwelenden Präzedenzstreitigkeiten unter den entsendenden Souveränen waren folglich davon unberührt und konnten so pragmatisch-elegant umschifft werden. Die hier abgebildete Informationsplakette vor dem Historischen Rathaus in Münster ist insofern in dieser Form nur mit Einschränkungen korrekt, da im Rathaussaal keine Verhandlungen stattfanden, wie wir sie uns idealiter vorstellen. Aufgrund des komplizierten Verhandlungssettings [39] werden am Ende des Kongresses die französische und die spanische Delegation tatsächlich nie, die französische und die kaiserliche insgesamt nur dreimal gemeinsam am Verhandlungstisch gesessen haben, obgleich sie sich fünf Jahre lang gleichzeitig in Münster aufgehalten haben. [40] Auch dies ist eine Tatsache, die – frei nach Repgen – in der Erinnerungskultur des Westfälischen Friedens eine „merkwürdig bescheidene Rolle“ spielt und definitiv nicht der Idealvorstellung entspricht, die wir vom Friedensschluss als „edelste Kunst des Multilateralismus“ haben.

Plakette vor dem historischen Rathaus in Münster (Aufnahme der Autorin)

Lehren aus einem „Maschinenraum des Multilateralismus“

Diese wenigen Beispiele verdeutlichen bereits, dass Friedenskongresse jenseits des idealisierten „Sehnsuchtsortes“ eigentlich als einer der „Maschinenräume“ des Multilateralismus verstanden werden sollten, bei deren Durchführung sehr praktische, oftmals banal erscheinende Problemlagen bewältigt werden müssen. Zur Lösung dieser Probleme wurde in vormodernen wie modernen Kontexten nach historischen Vorbildern gesucht, die die Konzeption und Durchführung eines Friedensschlusses inspirieren und somit die Bürde ihrer Aufgabe – die Schaffung einer nachhaltigen Friedensordnung - erleichtern sollte. Mit der voranschreitenden Verrechtlichung internationaler Beziehungen im Laufe des späten 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts begann die multilaterale Praxis der großen ordnungsgebenden Friedenskongresse jedoch nachfragebedingt aus der Mode zu kommen. Friedenskonferenzen wurden so gewissermaßen zum „last resort“ des Multilateralismus - sie kamen in der Regel erst dann ins Spiel, wenn multilaterale Prozesse bzw. politische Ordnungen scheiterten.

Wenn wir so weit gehen möchten wie Herfried Münkler, der durch den Angriffskrieg auf die Ukraine das Ende der europäischen Nachkriegsordnung anbrechen sieht [41], drängt sich vor diesem Hintergrund die Frage auf, ob wir angesichts der zunehmenden Dysfunktionalität internationaler friedenssichernden Institutionen eine Renaissance des „last resorts“ der großen Friedenskonferenzen erleben werden. Die diplomatischen Bemühungen der ukrainischen Regierung scheinen genau in diese Richtung zu deuten, wie uns die Durchführung der Konferenz in Dschidda im August 2023 verdeutlicht. Diese lässt sich durchaus mit der traditionellen diplomatischen Praxis des Präliminarfriedens vergleichen – eine Serie vorbereitender, eher informeller Konferenzen, die die Verhandlungssituation vorbereiten bzw. überhaupt erst ermöglichen sollen. Die Konferenz von Dschidda, tatsächlich bereits eine Folgekonferenz einer ähnlich gelagerten Zusammenkunft in Kopenhagen, zeigt, dass der hier skizzierte, mühselige und teils über Jahre erstreckende Prozess der Vorbereitung von Verhandlungen bereits begonnen hat. Ob dieser Prozess tatsächlich in einer großen ordnungsgebenden Friedenskonferenz mündet, die die Grundpfeiler einer neuen europäischen Sicherheitsordnung aushandelt, ist natürlich noch nicht ausgemacht, aber durchaus im Rahmen des Möglichen.

Der venezianische Vermittler Alvise Contarini sollte 1650 in seinem Rechenschaftsbericht an den venezianischen Senat über die Verhandlungen auf dem Westfälischen Friedenskongress schreiben, dass es schier „als ein Weltwunder“ bezeichnet werden könne, „daß derartig auseinanderstrebende Interessen sich in dem gemeinsamen Willen getroffen haben, ihre eigenen Dinge zusammen mit den Angelegenheiten der gesamten Christenheit an einem einzigen Ort auszuhandeln“. [42] Ein nüchterner Blick auf Friedenskongresse seziert die Anatomie dieses „Wunders“ und zeigt uns auf, welche konkreten Herausforderungen bei der Wiederherstellung von (Friedens-)Ordnungen wirklich zu bewältigen sind und sensibilisiert uns für die Tatsache, dass die „edelste Kunst“ des Multilateralismus in der Regel eine nicht ganz so edle, sondern durchaus menschliche und schwierige Kunst ist. Ein solcher Blick offenbart die Schwierig- und Zähigkeit von Verhandlungsprozessen, ihre teilweise Widersprüchlichkeit (das skizzierte Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit) und die ganz und gar nicht idealen Lösungswege, die für komplizierte Problemlagen gefunden wurden. Geschichten aus dem „Maschinenraum des Multilateralismus“ sollten insofern nicht als glorreiche Erfolgsnarrative erzählt werden - lineare Fortschrittsgeschichten such man in der Geschichte der Friedenskongresse vergebens. Jenseits des Sehnsuchtsortes sind Verhandlungsprozesse um Frieden als „last resorts“ des Multilateralismus grundsätzlich prekär und bewegen sich immer knapp entlang des Scheiterns. Die mannigfaltigen Schattierungen ihrer Problemlagen, ihrer Rück- und Fehlschläge sind jedoch die eigentlich lehrreichsten Aspekte ihrer Geschichte. Es lohnt sich, sie bar jeder Idealisierung auch genauso zu studieren und zu erzählen.

[1]BUNDESREGIERUNG: Chronik der Deutschen Einheit, https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/deutsche-einheit/genscher-und-schewardnadse-treffen-sich-in-genf-437292 (abgerufen am 06.07.2023)

[2]STADT MÜNSTER: Gruppe der Sieben im Historischen Rathaus empfangen, https://www.stadt-muenster.de/g7/gaeste/empfang (abgerufen am 06.07.2023).

[3]STADT MÜNSTER: „Spirit des Friedenssaals in die Welt weitertragen“, https://www.stadt-muenster.de/g7/startseite (abgerufen am 06.07.2023).

[4]Angesichts des schwindenden kaiserlichen Rückhalts im Reich hatten sich viele Reichsstände dem ausdrücklichen kaiserlichen Verbot widersetzt und durch ihre sukzessive Anreise zum Kongress einfach Fakten geschaffen; vgl. KAMPMANN, Christoph (2013): Europa und das Reich im Dreißigjährigen Krieg. Geschichte eines europäischen Konflikts. Stuttgart: Kohlhammer, S. 135 und S. 151.

[1]REPGEN, Konrad (1999b): Der Westfälische Friede. Ereignis, Fest und Erinnerung. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 18.

[6]Das von der Leibniz-Gesellschaft getragene, interdisziplinäre Projekt zu Friedensrepäsentationen im Vormodernen Europa hält eine Online-Ausstellung mit zahlreichen Ausstellungsstücken zu dem Thema parat, siehe: https://www.ieg-mainz.de/forschungsprojekte/friedensrepraesentationen_im_vormodernen_europa (Zugriff am 26.06.2023). Zur Entwicklung der Ikonographie von Friedensschlüssen vgl. ferner MANEGOLD, Cornelia (2013): Bilder diplomatischer Rangordnungen, Gruppen, Versammlungen und Friedenskongresse in den Medien der Frühen Neuzeit, in: KAULBACH, Hans-Martin (Hg.): Friedensbilder in Europa 1540-1815. Kunst der Diplomatie – Diplomatie der Kunst. Berlin: Deutscher Kunstverlag, S. 43-65.

[7]Allerdings muss an dieser Stelle betont werden, dass dies nicht als radikale kulturelle Wende verstanden werden sollte. Die Zeit nach dem Westfälischen Friedenskongress brachte eine Fülle von Darstellungen hervor, die eine Gleichzeitigkeit der verschiedenen kulturellen Elemente darstellte - sowohl Elemente vormoderner Friedens- und Herrscherbildnisse als auch moderne Gesandtendarstellungen begegnen uns gleichzeitig. Vgl. etwa BURKHARDT, Johannes (1998): Auf dem Wege zu einer Bildkultur des Staatensystems. Der Westfälische Frieden und die Druckmedien, in: DUCHHARDT, Heinz (Hg.): Der Westfälische Friede. Diplomatie – politische Zäsur – kulturelles Umfeld – Rezeptionsgeschichte. München: Oldenbourg, S. 98 (Abb. 5). Dorothee Linnemann argumentiert in diesem Sinne, dass dieser Prozess erst um die Wende hin zum 18. Jahrhundert seine volle Ausprägung erlangt; LINNEMANN, Dorothee (2008): Die Bildlichkeit von Friedenskongressen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts im Kontext zeitgenössischer Zeremonialdarstellung und diplomatischer Praxis, in: NIEDERKORN, Jan-Paul/KAUZ, Ralf/ROTA, Giorio (Hg.): Diplomatische Praxis und Zeremoniell in Europa und dem Mittleren Osten in der Frühen Neuzeit, Wien: ÖAW, S. 155-186.

[8]Ter Borch – selbst Teil des Gefolges des spanischen Gesandten Peñaranda – hatte dieser Szene als Augenzeuge beigewohnt, eine Tatsache, der er durch die Darstellung seiner den Betrachter direkt anschauenden Person im linken Bildrande Ausdruck verlieh. Durch den direkten Blick ermöglicht der Künstler dem Betrachter somit quasi auch selbst die Teilnahme; DETHLEFS, Gerd (1998): Friedensappelle und Friedensecho. Kunst und Literatur während der Verhandlungen zum Westfälischen Frieden (Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Westfälische Wilhelms-Universität zu Münster), S. 250.

[9]GUDLAUGSSON, Sturla (1959): Gerard Ter Borch (Bd. 1). Den Haag: Nijhoff, S. 68; ferner DUCHHARDT, Heinz (2014): Der Westfälische Friede im Fokus der Nachwelt. Münster: Aschendorff, S. 36.

[10]Isabey war im Gefolge der französischen Delegation angereist und fertigte Portraits von insgesamt 23 Kongressteilnehmern an, die als Vorlage für dieses Bildnis fungierten. Das Bild zeigt mit 21 Diplomaten und den beiden österreichischen Sekretären Gentz und Wacken „die vollste Besetzung“ des Achterkomitees, vgl. STAUBER, Reinhard (2014): „Freie und vertrauliche Erörterungen“. Organisation und Arbeit der Komitees und Kommissionen auf dem Wiener Kongress, in: DERS./KERSCHBAUMER, Florian/KOSCHIER, Marion (Hg.): Mächtepolitik und Friedenssicherung. Zur politischen Kultur Europas im Zeichen des Wiener Kongresses. Münster: LIT, S. 55.

[11]Vgl. DUCHHARDT, Heinz (1976): Gleichgewicht der Kräfte, Convenance, europäisches Konzert. Friedenskongresse und Friedensschlüsse vom Zeitalter Ludwigs XIV. bis zum Wiener Kongress (Erträge der Forschung 56). Darmstadt: WBG; sowie HAMILTON, Keith/LANGHORNE, Richard (2011): The Practice of Diplomacy. Its Evolution, Theory and Administration (2. Aufl.). London: Routledge.

[12]HANKEL, Gerd (2011): Friedenskonferenzen/Friedensverträge, in: GIEßMANN, Hans/RINKE, Bernhard (Hg.): Handbuch Frieden. Wiesbaden: VS Verlag, S. 171; zu einem ähnlichen Schluss in Bezug auf Friedensverträge kommt auch FAZAL, Tanisha (2013): The Demise of Peace Treaties in Interstate Wars, in: International Organization 67:4, S. 695-724.

[13]DICKMANN, Fritz (1972): Der Westfälische Frieden (5. Aufl.). Münster: Aschendorff, S. 212.

[14]HAUG-MAURITZ, Gabriele (2004): Die Friedenskongresse von Münster/Osnabrück (1643-48) und Wien (1814-15) als „deutsche“ Verfassungskongresse. Ein Vergleich in verfahrensgeschichtlicher Perspektive, in: Historisches Jahrbuch 124, S. 148.

[15]DUCHHARDT, Heinz (1976): Gleichgewicht der Kräfte, Convenance, europäisches Konzert. Friedenskongresse und Friedensschlüsse vom Zeitalter Ludwigs XIV. bis zum Wiener Kongress (Erträge der Forschung 56). Darmstadt: WBG, S. 134.

[16]Zit nach Ebd., S. 132.

[17]Neben den Studien des Oxforder Historikers der internationalen Beziehungen Ernest L. Woodward zählt dazu auch die von Sir Ernest Satow erstellte (und bis heute prominente) Studie zu Internationalen Kongressen, die sich mit verschiedenen historischen Präzedenzfällen befasste. WOODWARD, Ernest (1931): War and Peace in Europe, 1815-1870 and other essays. London: Constable & Co. SATOW, Ernest (1920): International Congresses (Foreign Office Historical Section Peace Handbooks No. 151). London. Auch sein Handbuch zur diplomatischen Praxis erschien erstmals 1917 und wurde von den britischen Delegationsteilnehmern aufmerksam gelesen, vgl. NICOLSON, Harold (1933): Friedensmacher 1919. Berlin: S. Fischer, S. 81; SATOW, Ernest (1917): A Guide to Diplomatic Practice (2 Bde.). London: Longmans, Green & Co

[18] In der ersten Auflage war eine vertrauliche Note an die britischen Bevollmächtigten beigefügt, die den Wert des historischen Präzedenzstückes bezogen auf verschiedene Aspekte der damaligen Planungen der Pariser Friedenskonferenz ausbuchstabierte. Diese „General Observations on the Congress of Vienna and the Applicability of its History to the Present Time“ erschienen jedoch erst in den späteren Ausgaben des Werkes. WEBSTER, Charles (1919): The Congress of Vienna 1814-1815. London: Oxford University Press, S. 3, sowie DERS. (1965): The Congress of Vienna 1814-1815 (2. Aufl.). London: Thames and Hudson.

[19]Zit. nach HOLSTI, Kalevi (1991): Peace and War. Armed Conflict and International Order 1648-1989. Cambridge: Cambridge University Press, S. 184.

[20]OSIANDER, Andreas (1994): The States System of Europe 1640-1990. Peacemaking and the Conditions of International Stability. Oxford: Clarendon Press, S. 255.

[21]Ebd., S. 279.

[22]HOLSTI, Kalevi (1991): Peace and War. Armed Conflict and International Order 1648-1989. Cambridge: Cambridge University Press, S. 196f.

[23]KOLB, Eberhard (2005): Der Frieden von Versailles. München: C.H. Beck, S. 50.

[24]OSIANDER, Andreas (1994): The States System of Europe 1640-1990. Peacemaking and the Conditions of International Stability. Oxford: Clarendon Press, S. 280.

[25]Ebd., S. 281.

[26]Zit. nach MARKS, Sally (2003) The Illusion of Peace. International Relations in Europe 1918-1933. Basingstoke: Palgrave Macmillan, S. 10.

[27]Vgl. dazu auch LENTZ, Thierry (2014): Der Wiener Kongress und die Neugründung Europas. München: Siedler, S. 362.

[28]REPGEN, Konrad (1999b): Der Westfälische Friede. Ereignis, Fest und Erinnerung. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 14-15.

[29]Zu den Grundlagen vormoderner Ständegesellschaft vgl. CONZE, Werner/OEXLE, Otto Gerhard/WALTHER, Rudolf (1990): Stand, Klasse, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart: Klett-Cotta, S. 155-184.

[30]Die Relevanz dieser kulturellen Praxis kommt nicht zuletzt dadurch zu Ausdruck, dass sich bis ins 18. bzw. 19. Jahrhundert eine ganze Wissenschaft (Zeremonialwissenschaft) bzw. Rechtsgattung (ius praecedentiae, Rangrecht) um diese Fragen entfaltete; einen umfassenden Überblick über zeremonialwissenschaftliche Literatur liefert VEC, Miloš (1998): Zeremonialwissenschaft im Fürstenstaat. Studien zur juristischen und politischen Theorie absolutistischer Herrschaftsrepräsentation (Ius Commune Sonderheft 106). Frankfurt: Vittorio Klostermann; zum Rangrecht vgl. HELLBACH, Johann Christian (1804): Handbuch des Rangrechts. Ansbach: Haueisen

[31]In seinem Schreiben vom 30. Juni nach Rom sah er tatsächlich fast den gesamten Kongress an dieser Frage scheitern; Chigi an Pamphili, Münster 1645 VI 30 dech. VII 19 (Nunz. Paci 17 fol. 183/184), zit. nach REPGEN, Konrad (1999a): Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Studien und Quellen (hg. von Franz Bosbach). Paderborn: Schöningh, S. 709 (Anm. 57).

[32]STIGLIC, Anja (1998): Zeremoniell und Rangordnung auf der europäischen diplomatischen Bühne am Beispiel der Gesandteneinzüge in die Kongreß-Stadt Münster, in: BUSSMANN, Klaus/SCHILLING, Heinz (Hg.): 1648. Krieg und Frieden in Europa (Bd. 1). München: Bruckmann, S. 391-396; Online Fassung Portal Westfälische Geschichte, http://www.westfaelische-geschichte.de/tex446 (abgerufen am 06.07.2023).

[33]REPGEN, Konrad (1999a): Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Studien und Quellen (hg. von Franz Bosbach). Paderborn: Schöningh, S. 731.

[34]Vgl. zu dieser Kontroverse STOLLBERG-RILINGER, Barbara (2011): Völkerrechtlicher Status auf dem Westfälischen Friedenskongress, in: KINTZINGER, Martin/JUCKER, Michael (Hg.): Rechtsformen internationaler Politik. Theorie, Norm und Praxis vom 12. bis zum 18. Jahrhundert (Beiheft zur ZHF 45). Berlin: Duncker & Humblot, insb. S. 147-149, sowie REPGEN, Konrad (1999a): Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Studien und Quellen (hg. von Franz Bosbach). Paderborn: Schöningh, S. 730f.

[35]Man hatte dafür das strahlende Sommerwetter eines regenfreien Nachmittags (30. Juni 1645) abgewartet, wobei die Entourage aus insgesamt 108 Reitern in kostbaren Gewändern bestand, nebst 31 martialisch anmutenden Fußsoldaten, 54 Dienern, neun prunkvoll dekorierten Kutschen, davon allein vier sechsspännigen, vorneweg vier Bagagewagen und 22 mit teuren Tüchern bedeckte Tragetiere. REPGEN, Konrad (1999a): Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Studien und Quellen (hg. von Franz Bosbach). Paderborn: Schöningh, S. 730.

[36]In Flugblättern wurde über jedes Detail des Einzuges berichtet, vgl. GAR STATTLICHER AUFF: UND EINZUG, Dero Aller Christlichsten Königl. Mayest. zu Franckreich, etc. hochansehenlichen Herrn Abgesandten zu der allgemainer Fridenshandlung Hertzogen von Longeville in Münster, wie solcher daselbst mit großem Pracht in schöner Ordnung am 30. Junij 1645 vollzogen, Münster 1645; EINZUG IHRER FÜRST. DURCHL. DE LONGUEVILLE als Königl. Französ. Hochansehnlichen Gesandten nach Münster. Gehalten den 20.30. des Brachmonats umb abends 4 Uhr im Jahr 1645, Münster 1645.

[37]Zumal die Dominanz der schwarzen spanischen Hoftracht und die Einschränkungen aufgrund der spanischen Hoftrauer (man trauerte um Isabella von Bourbon, die erste Frau Phillips IV.) wenig farblichen Spielraum ließen und die bunten Livreen des französischen Zuges nachteilig kontrastierten; STIGLIC, Anja (1998): Zeremoniell und Rangordnung auf der europäischen diplomatischen Bühne am Beispiel der Gesandteneinzüge in die Kongreß-Stadt Münster, in: BUSSMANN, Klaus/SCHILLING, Heinz (Hg.): 1648. Krieg und Frieden in Europa (Bd. 1). München: Bruckmann, S. 391-396; Online Fassung Portal Westfälische Geschichte, http://www.westfaelische-geschichte.de/tex446 (abgerufen am 06.07.2023), S. 112f; vgl. auch REPGEN, Konrad (1999a): Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Studien und Quellen (hg. von Franz Bosbach). Paderborn: Schöningh, S. 730.

[38]CROXTON, Derek (2013): Westphalia. The Last Christian Peace. Houndmills: Palgrave Macmillan, S. 137.

[39]Die Hamburger Präliminarien hatten lediglich eine Verhandlungsform vorgesehen: die Verhandlung über Mediatoren. Faktisch wurden jedoch zwei verschiedene Verhandlungsmodi angewendet: in Münster verhandelten die spanischen und niederländischen Unterhändler direkt, ohne den Einsatz von Mediatoren. Auch in Osnabrück kamen die ursprünglich vorgesehenen Dänen als Mediatoren nicht zum Zuge, zum einen da Schweden von der Mediation an sich „prinzipiell nichts hielt“, zum anderen da Schweden kurz zuvor einen Angriffskrieg gegen Dänemark eröffnet hatte und letztere als Mediatoren somit ausscheiden mussten. Frankreich verhandelte in Münster jedoch wie vorgesehen über die beiden Mediatoren, den Kölner Nuntius Fabio Chigi und den venezianischen Botschafter Alvise Contarini. In diesen Prozess schalteten sich die Generalstaaten als „Interpositoren“ mehrmals ein, sodass nicht nur im Dreieck, sondern zum Teil sogar im Viereck verhandelt wurde. DICKMANN, Fritz (1972): Der Westfälische Frieden (5. Aufl.). Münster: Aschendorff, S. 212; REPGEN, Konrad (1999b): Der Westfälische Friede. Ereignis, Fest und Erinnerung. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 14-15; vgl. auch REPGEN, Konrad (1999a): Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Studien und Quellen (hg. von Franz Bosbach). Paderborn: Schöningh, S. 698.

[40]REPGEN, Konrad (1999b): Der Westfälische Friede. Ereignis, Fest und Erinnerung. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 14-15.

[41]MÜNKLER, Herfried (2022): Die Europäische Nachkriegsordnung. Ein Nachruf, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 28-29/2022, S. 4.

[42]Zit. nach REPGEN, Konrad (1999a): Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Studien und Quellen (hg. von Franz Bosbach). Paderborn: Schöningh, S. 695.